페이지 정보

본문

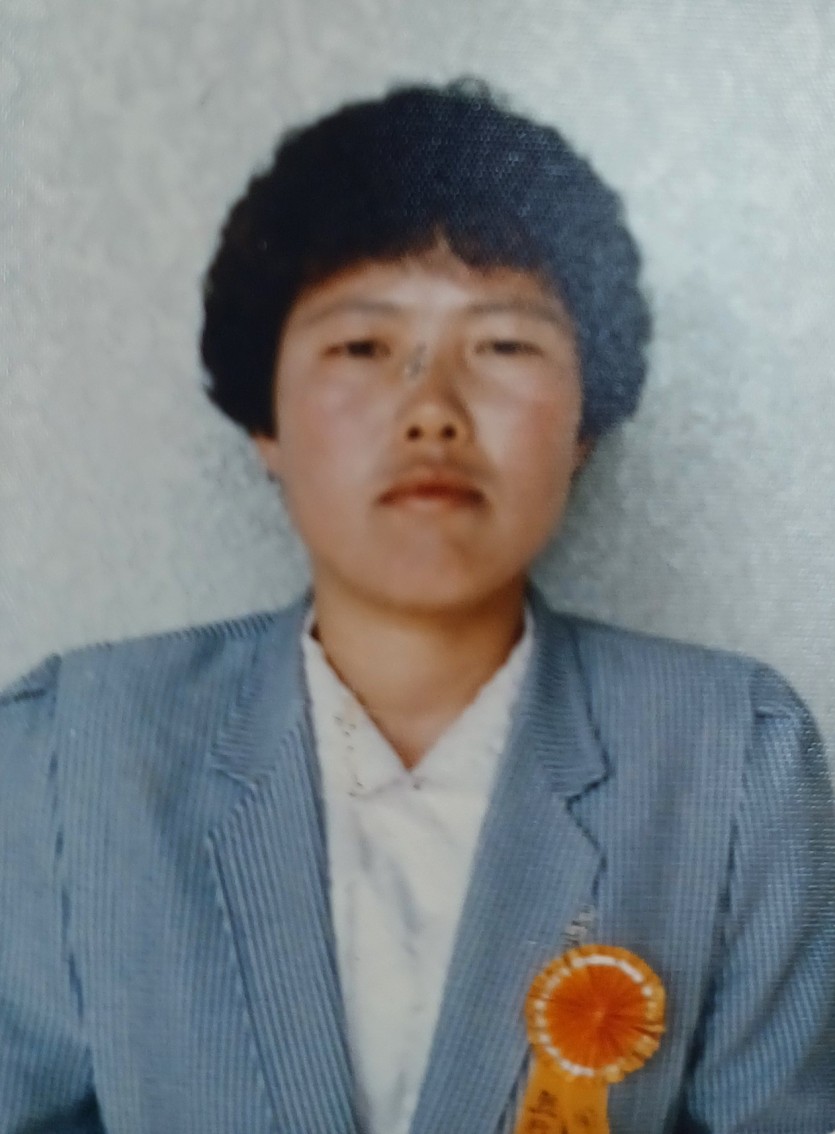

김정순(金貞順) 여인(女人)이 불구(不具)인 남편(男便)을 맞아 그의 손발이 되어 용기(勇氣)와 희망(希望)을 불어넣어 행복(幸福)한 생활(生活)을 하게 한 것은, 귀중(貴重)한 자기(自己)인생(人生)을 오로지 남편(男便)을 위해 희생적(犧牲的)으로 헌신(獻身)한 숭고(崇高)한 부도(婦道)에서 이루어진 것이라 하겠다.

김여인(金女人)은 중학(中學)을 졸업(卒業)하고 집에서 가사(家事)를 돕고 있던 중(中) 1978년(年)에 월간지(月刊紙) ‘샘터’에서 하반신(下半身) 불구(不具)인 손성원씨가 자신(自身)의 불우(不遇)한 처지(處地)를 이해(理解)해 줄 동반자(同伴者)를 찾는다는 기사(記事)를 읽고, 서신교환(書信交換)을 하다가 뜻한 바 있어 1979년말(年末) 손씨(孫氏)를 직접(直接) 방문(訪問)하고 평생(平生)의 동반자(同伴者)가 될 것을 제안(提案)하여 서로가 백년가약(百年佳約)을 하게 되었고, 마침내 온 가족(家族)의 반대(反對)를 무릅쓰고 1980년(年)초(初)에 결혼(結婚)하게 되었다.

결혼(結婚)후(後) 어떠한 어려움이 있더라도 이를 초월(超越)하고 살아가기를 각오(覺悟)한 일이었으므로 남편(男便)을 공경(恭敬)하고 알뜰하게 살려고 하였으나, 친정가족(親庭家族)의 끈질긴 반대(反對)에다 남편(男便)의 불신(不信)의 마저 날로 더해감에, 한때 괴로움과 우울감(憂鬱感)에 시달리기도 했으나, 김여인(金女人)은 하느님에 대한 변(變)함없는 믿음과 정성(精誠)어린 기도(祈禱)로 모든 고난(苦難)을 헤쳐 나갔으며, 남편(男便)의 불신감(不信感)을 신뢰(信賴)로 돌리고 그의 연약(軟弱)한 의지(意志)에 새로운 희망(希望)과 불굴(不屈)의 용기(勇氣)를 복돋우기 위해 남편(男便)을 업고서 교회(敎會)에 나가기까지 한 정성(精誠)의 보람인지 남편(男便)의 불신감(不信感)도 차츰 해소(解消)되고 용기(勇氣) 또한 되살아났다.

개도 기르고 품팔이도 하며 담배 가게도 마련하는 등 생계(生計)를 위해 닥치는 대로 일을 하여 어느 정도(程度)의 생계유지(生計維持)를 하게 되었다.

또 1981년(年)부터는 농번기(農繁期)에는 탁아소(託兒所)를 운영(運營)하여 농촌(農村)의 바쁜 일손을 돕기도 하며, 어린이 교육(敎育)이나 청소년(靑少年) 선도(善導)에도 앞장서고 있다.

특(特)히 김여인(金女人)은 남편(男便)이 하반신불구(下半身不具)인 탓으로 괴롭고 힘드는 일이 한두 가지가 아니어서 때로는 원망스럽기도 하였으나, 이를 끈질긴 인내(忍耐)와 불굴(不屈)의 의지(意志)로 극복(克服)하고 남편(男便)을 공경(恭敬)하기를 어린아이 돌보듯 살피는데 지극(至極)한 정성(精誠)을 바쳤다. 그러면서도 주변(周邊)에 어렵고 불우(不遇)한 환경(環境)에 처(處)해 있는 사람에게는 사랑과 희생정신(犧牲精神)을 쏟았다.

이처럼 부부(夫婦)가 알뜰하고 다정(多情)하게 살아가는 것을 지켜본 동민(洞民)들도 처음에는 이들 부부(夫婦)는 멀지 않아 헤어지게 될 것이라고 내다봤는데, 종국(終局)에는 그와는 반대(反對)로 이들을 잉꼬 부부(夫婦)로 칭송(稱頌)하면서 선망(羨望)의 대상(對象)으로 흠모(欽慕)하고 있다.

인정(人情)이 메마른 오늘날에 자기(自己)를 희생(犧牲)하여 세상(世上)이 돌보지 않는 불구자(不具者)를 자청(自請)하여 반려자(伴侶者)로 택(擇)하여 남달리 굳센 삶의 의지(意志)와 신념(信念), 그리고 사랑으로 남편(男便)을 정성(精誠)껏 공경(恭敬)하고, 오직 부군(夫君)을 위하여 사는 김여인(金女人)의 열행(烈行)이야말로 열부(烈婦)의 표상(表象)이라 하겠다.

- 이전글제30회 독행상(篤行賞) 장선화(張善花) 25.06.10

- 다음글제30회 독행상(篤行賞) 이옥순(李玉順) 25.06.10